“哔——列车门要关了,请当心。”听到广播声,木田习惯性地缩了缩脚尖,侧身退却一步,倚着门框勉强挤进了东京地铁的早高峰车厢。环顾四周,布满水汽的车门玻璃上手印交错,黑糊糊的人群在沙丁鱼罐头般的车厢中相互推搡。

2018年4月,东京新木场站的早高峰电车车厢。澎湃新闻记者 陈沁涵 图

“借过一下!”随着到站

音乐徐徐响起,车厢深处人头攒动,众人挪步挤向车门。“下一站上车的人应该会少一些吧…”试图找空间舒展一下身子的木田暗暗期待,地铁门打开后出现的却又是数十张疲倦的脸。

出生于大阪的木田大学毕业后只身来到东京,虽已结婚生子快10年,但他至今没能在东京拥有一套自己的房子。早高峰的50分钟通勤时间是他每天心情最差时段之一,“太烦了、太烦了”,木田在担当澎湃新闻(www.thepaper.cn)采访时连声抱怨,他原以为东京再次进入紧急状态后地铁人流量会有所淘汰,“但车厢还是像寿司盒一样挤得满满当当”。

2021年1月8日是东京及周边三县进入紧急状态的第一天,“通勤电车”登上了当天推特日本区的热搜,东京的上班族抱怨着疫情中人挤人的地铁和电车。

去年4月,由于日本首都圈的疫情升温,木田被允许远程办公,彼时他只需要偶尔去去公司,给一些纸质文件盖章。正是在此期间,他动了搬离东京的念头,四处咨询迁居地方的政策,在网上搜集周边城镇的信息,不外木田纠结到现在还没决定搬去哪里,“今年的最大目标是脱离东京,去地方上的城镇生活。”

谈及想要脱离东京的理由,木田情绪冲动:“健康、精神、尊严、情感都要瓦解了,尤其是疫情暴发之后,对东京的厌恶感更加。逃离东京是一种策略,我想要做好富足准备,坦然地去地方。”

拥有超1300万人口的东京都由于近一年疫情反复,因而许多住民和木田一样想要逃离东京。根据日本总务省1月29日发布的2020年人口迁移陈诉,去年超40万人脱离东京,创14年来新高。而去年下半年连续6个月东京迁出者人数超过迁入者,是为东京7年来首现人口净流出。

下暴雨的工作日,涉谷十字口依旧人声鼎沸。 澎湃新闻记者 王昕然 图(摄于2019年)

与此同时,日本政府还在撒钱帮东京“减负”,自2021年起向以远程办公方式继承从事东京工作的迁居者发放补贴,最高可达100万日元(约合人民币6.46万元)。

在新冠疫情蔓延之际,东京又迎来了一波“逃离潮”,虽然更多的人想要告别多数市的密集人群、卸下高昂的消费压力,但这也意味着放弃光鲜的“都市丽人”生活。去与留的选择,见证着日本都市悄然生变的轨迹。

离得开东京,离不了圈

神奈川县小田原市、静冈县三岛市、山梨县都留市、茨城县那珂市、群马县前桥市……木田在备选居住地名单中至少列了20个地方,这是他从去年6月以来为迁居做功课所筛选出来的结果。

去年夏天,木田探访茨城县那珂市,思量迁居于此。受访者供图

木田在东京的一家旅行社工作,和大多数日本中年男性一样,由于自己是三口之家唯一的经济支柱,故他在思量是否脱离东京时有太多纠结的问题,“我不大概像年轻人一样说走就走,脱离东京改变的不是我一个人的生活,而是一家人的未来,我没有后悔的余地。”

在已往的十年里,脱离东京的念头不止一次出现在木田的脑海里,他发现生活在这个多数市时自己会被迫在意别人的目光,被迫追赶潮流,被迫混迹在势利的社交圈,活成了自己讨厌的样子。不外,为了高收入,他无法放弃现在的工作。

2020年新冠疫情暴发后,日本政府命令企业积极实施远程办公,淘汰通勤人数。木田所在的旅行社因疫情收缩了业务,并施行远程办公,他在家半休半工,开始关注地方迁居的信息。正是因此,木田在社交媒体上发现许多人因远程办公的“福利”脱离了东京,这令他羡慕不已。

2020年6月,日本政府开始推行旅行补贴操持“Go To Travel”,鼓励人们在国内旅游。木田因此被旅行社委派至静冈县出差,设计全新旅行线路。他专门挑选了一家远离闹市区的民宿住下,夜深人静时听着虫鸣,感受到了久违的“季候感”,那一晚他险些没睡。

“我想象自己有一个小菜园,每天吃到当季蔬菜。晚餐后夕阳西下,牵着狗,挽着妻子在乡间小道散步,路过溪流和小山坡,只听到潺潺水声和风吹动草木的窸窸窣窣声。”木田说道。

值得一提的是,日本内阁府2020年7月对东京住民展开在线民调,约五成受访者表示对地方城镇生活有兴趣,多数人表示这是因为被山川河海等自然景致吸引。

那一次出差之后,木田开始密集致电咨询地方迁居支援组织,在网上搜集各类宜居地排行榜,仔细比力不同地方的自然风光、基础设施、交通情况,甚至把洪水和地动的灾害风险都纳入筛选尺度。

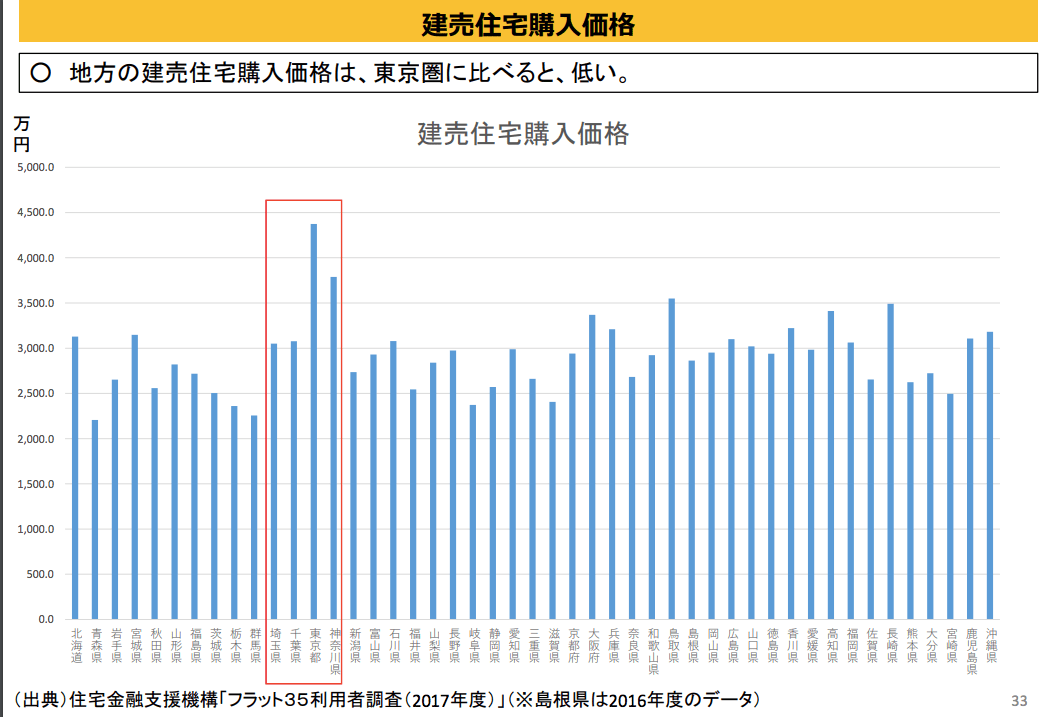

让他特别心动的是,以现有存款在城镇买房绰绰有余。“7000万日元(约合人民币431万元)在东京买一套房是一个难以企及的目标,但是在东京周边乡村买一套房子仅需约500万日元,另外设计装修的费用也只有500万日元。”

日本住宅金融支援机构2017年观察:东京圈内的成品住宅的购入代价明显高于其他地方。日本内阁府陈诉

当被问及为何迟迟不选定地方搬家,木田沉默了很久,开口说道:“孩子还在东京上学,这是最难决议的问题。作为父亲,没有理由让孩子牺牲自己的前途吧。”不外,木田并不打算等孩子上大学后再脱离东京,而是倾向于一个折中的选择——“两据点生活”(Dual life),即东京和城镇两地居住。

两地奔忙既耗精神,也需要额外支出大笔交通费,但对木田来说是个两全其美的方案,为此他在选择迁居地的时候根本只思量从东京出发,经2小时电车车程可以到达的城镇,“等这一轮新冠疫情平息后,我想先自己一个人搬到地方,实验两据点生活,妻子留在东京照顾孩子。待一切安顿好,他们(妻儿)可以周末下乡,平日在东京。而现在最大的问题是到底要迁去哪里。”

故乡回归支援中心理事长高桥公在担当澎湃新闻采访时表示,迁居咨询者中许多人思量、甚至商量了1到2年都无法做决定,因为他们承担不起迁居失败的后果,不外“两据点生活”简直是目前日本的一个迁居潮流。

15年前,高桥公曾到场日本国土交通省推行“两据点生活”的讨论会,其时就在讨论推行这种灵活的多元生活方式,虽然其时没有成功落实,不外最近“两据点生活”再次成为国土交通省讨论的重要课题。“尽管我预计实验这一选项的人数会攀升,但不会爆发式增长,因为两地奔忙的代价相对较高。”高桥公说道。

准备好间歇式逃离东京的木田不会远离首都圈,而这也是此轮“逃离潮”中的一个普遍现象。日本总务省的观察数据显示,去年从东京迁出的人口中55%流向邻近的三个县(神奈川、琦玉、千叶)。时事通信社2021年1月刊文指出,东京人口向外流动可否进一步脱离首都圈尚未可知。

28岁安藤勇的两种选择

有些外来者离不开首都圈,也有土生土长的圈里人想“出圈”。去年夏天,28岁的东京小伙安藤勇人说走就走,乘机2小时一路向南来到九州宫崎县。

绵延的太平洋日南海岸,北纬31.9度的温暖阳光下一波又一波海浪卷向沙滩,安藤踩着冲浪板的身影跃动在浪尖。去年,他从东京辞职后不远千里移居到有“冲浪圣地”之称的宫崎县日向市,现在每天早晚各冲浪一次,每天仅工作1至2小时——在线教授英语。谈起现在的生活,他一脸满足地重复说着“超等开心”。

安藤勇人冲浪自拍。受访者供图

一身小麦肤色的安藤从2016年接触冲浪之后便爱上了这项运动。人还在东京的时候,即使工作再繁忙,安藤险些每周都会前往湘南海岸冲浪,这已经成为他生活中不可或缺的一部分,“乘着波涛飞驰的时候,那种快乐无法用语言形容。”

在移居宫崎之前,安藤在东京一家成人英语培训机构做老师,每天的课程排得满满当当,“早晨走进办公室之前都会猛地深呼吸一口,想着倘若辞职该多好。看着年收入1000万日元(约合人民币61.6万元)的上司劳碌不堪,我已经可以想象到自己10年后的样子——为了赚钱养家而无休无止地工作。”

去年春季,新冠疫情在日本首都圈升温,神奈川知事一再命令人们不要聚集到湘南海岸,安藤只能一遍又一遍回看自己以前冲浪的视频,上班也变成一件更加痛苦的事。他一下子失去了往日的活力,开始思量移居到海边城镇,以便每天享受乘风破浪的快感。

尽管日向市的黄金海滨和仓海滨一直是安藤心驰神往的地方,但要脱离东京就必须辞职,这不但会使自己收入锐减,还要担心孤身一人生病或者发生意外,安藤不安的内心在两个选择之间左右摇摆。直到去年7月,他下决心辞职,收拾准备了2个月之后便搬去了日向市,他形容这一番折腾是“冲浪移居”。

“搬到日向市之后收入淘汰至原先的1/10,月收入仅7万日元(约合人民币4310元),但支出也少了。”安藤告诉澎湃新闻,在东京生活时,每月住所租金10万日元、餐饮花费10万日元。而在日向市,安藤每月租金花费仅3万日元,餐饮费也才2万日元,别的他还开始学着自己做饭。

安藤每日骑单车去海边冲浪。受访者供图

尽管朋友少了,但安藤很享受一个人的时间,而且发现日向市的住民淳朴而热情,走在路上即使彼此互不相识也会亲切地打招呼,“我感到非常惊讶,因为这在东京绝不会发生”。

然而,与出生于东京,却认为被它束缚的安藤相反,有许许多多来自地方的年轻人从小就开始渴望在东京生活,抱负可在这座国际化都市闯出自己的一片天地。

“我从小就发愤去东京,不管从人的性格还是从生活便利性来说,我觉得东京都会比力适合我。”与勇人同龄的中村来自滋贺县,高中毕业后,她通过自身的努力考取了位于东京的知名大学,再经历读研究生、进入社会,草草一算,眼下距她脱离故乡长居东京已已往快要十年。

她告诉澎湃新闻,东京和她的想象差不多,拥有更多元的学习资源,更广阔的就业选择时机,而和她抱有同样想法的人有许多,他们抓住就学、就职、跳槽的种种时机来到这个拥有23区的多数市。

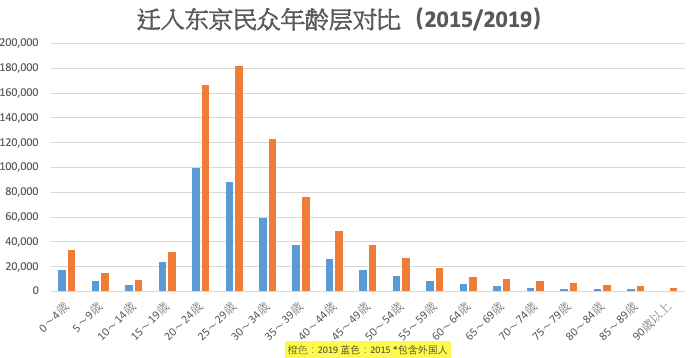

根据日本总务省统计局的数据统计,2015年迁入东京的民众(包罗外国人)中,年龄在20岁至34岁之间的人数远高于其他年龄层,且增速迅猛。而在疫情暴发前的2019年,仅迁入东京的20岁至24岁青年人数就比2015年整整多了6.7万人,25岁至29岁及30岁至34岁的人群更是比5年前增加了2倍之多。

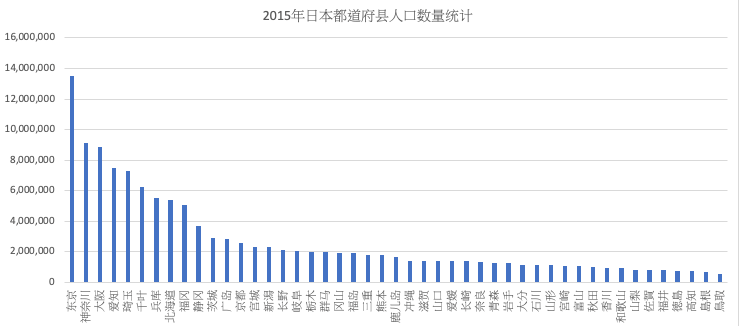

澎湃新闻在对2019年日本人口移动陈诉分析后发现,除东京之外,迁入人数次多的地域并不是关西两多数市大阪府和京都府,却是怀抱首都圈的三个地域——神奈川县、千叶县和埼玉县。

澎湃新闻根据日本总务省数据局《住民根本台帳人口移動報告 2015年》、《住民根本台帳人口移動報告 2019年》统计制作

从刚出生的婴儿到耄耋老人,各年龄段数以百万计的民众每年抱着展开新生活的信念涌入东京,其中却也有人隐隐意识到这个都会早已不堪重负。

自1920年起,日本每5年都会进行一次人口普查,根据最近一次2015年的数据,区域面积在日本47个都道府县中排名倒数第三的东京总人口已超1350万,人口密度达到每平方千米6168.7人,将其他都会远远甩在身后。

澎湃新闻根据日本总务省数据局《平成27年国勢調査》统计制作

不到2200平方千米的东京涵盖了如此庞大的人口基数,随之而来的是土地资源的不足及代价的飞涨。据日本国土交通省对各地域政府所在都会用地代价的统计,尽管2020年受到疫情影响,但东京住宅用地代价仍位居全国第一,每平方米平均地价超过了63万日元(约合人民币3.8万元),超过第2名的大阪近2.6倍。

讽刺的是,日本总务省2018年的统计称,其时东京超过680万户家庭(包罗独居者)中,只有44%的家庭持有自己的房子,平均面积不超过35疊(日本计量单元,约为56.7平方米)。至于租屋家庭,其房屋平均面积少于16疊(约为26平方米),月平均租金却超过了8万日元(约合人民币4900元)。

当被问及是否觉得东京“有些拥挤”,中村坦言,去年疫情暴发之初,流言四起、人心恐慌。看着许多住民将超市里的卫生纸洗劫一空,家门口的商店街每到下班时间却又依旧人声鼎沸,她对此深感震惊,并表示自己无法忘记这般场景。

中村告诉澎湃新闻,疫情期间,她曾被派往仙台工作半年,期间在网上看到东京23区相继出现物资紧张的传闻,她反问自己:这拥挤又浮躁的都会,还是自己的心之所向吗?

“从仙台回到东京时我确实有几分不舍。”中村坦言,踏出从仙台回到东京的新干线,看着车站一如既往、密密麻麻的人群,一瞬间她竟可理解身边的东京人想要迁居地方的心情。

暴雪后东北地域空无一人的山间小路。 澎湃新闻记者 王昕然图 (摄于2019年初)

乡村城镇即天堂?

脱离东京——逃离繁忙的工作、拥挤的人群,在地方的生活就可如想象一般轻松自如?6年前从东京迁居到新潟的荒川用自己的经历给出了否定答案,他在担当澎湃新闻采访时笑称道,“抱负与现实间其实存在很大的差距。”

荒川出生于东京,2015年前,出于首都圈大概会发生超强地动的担忧,他带着两个儿子一起迁居到了妻子的故乡新潟。刚抵达新潟时的他对未来生活曾有过梦想,希望在东京每天加班到凌晨的自己可以过上”重视家庭、重视工作、重视个人”的平衡生活。

“迁居前我在东京谋划一家行销相关的公司,凌晨回家是常有的事。在来到新潟之后,我的下班时间变得无比正常,有些人大概会觉得这是功德,但在一开始我简直无法习惯。”荒川回想道,由于地方的工作节奏和工作模式与首都圈大不相同,迁居之初自己受到了许多冲击,而地方对人际关系的维护、信赖关系的创建也相较于东京更为强烈,尽管“认识新朋友”是一件功德,但在频繁的集会和小型运动之下,荒川的空余时间不停被社交填满,钱包也渐渐干瘪,“来到地方能更省钱”这一说法可谓是“无稽之谈”。

虽然其时的荒川每天都会与妻子为一些无意义的小事争吵,但作为一家之主,如何带领全家人在新的都会生活下去又在无形中带给了他莫大的压力。“还是要学会去适应、去与迁居地创建信赖关系。”荒川坦言,尽管自己曾有一度想要“逃回”东京,但随着结识几位心灵知己、小女儿出生、觅得一份心仪的工作,买下属于自己的房子,他的迁居生活也渐渐步上正轨。

在新潟渐渐扎稳脚跟后,荒川决定去资助和他有同样经历的人,与朋友一同创建了一个名为“ミチシラベ”(汉语意为寻路)的组织,试图资助即将前往新潟或已来到新潟的人更快地融入本地生活。但荒川坦言,自己遇到的许多人为了“转换心情”或“追求抱负生活”决定迁居,但其中一年半载后便返回首都圈的却数不胜数。当问起原因,荒川表示,与本地创建“信赖关系”很重要,而这却往往是许多人无法做到的。

根据日本总务省2018年观察,从都市向人口较少城镇迁居的受访者中,多数60后到90后人群在换工作、转行业的契机下前往地方城镇。在这些人群中,有靠近半数的受访者表示已有家人、朋友在该地域居住,通过他们的介绍,自己在迁居前就对这些地域有了深入了解。不外在这半数人之外,对于本地不甚了解的迁居者应如何融入该地域?陈诉显示,通过相关机构、与本地其他住民交流或是本地政府举行的迁居运动提前去认识迁居地域的受访者寥寥无几。

冲绳县政府企划部负责迁居咨询的工作人员掘井表示,这类人群并不少见,他通常会为他们多加介绍、反复询问,让他们知道迁居”并不轻松“。

冲绳部濑名海中公园 澎湃新闻记者王昕然 图

“许多人通过一次短期旅游、朋友介绍,电视剧的场景甚至是综艺节目采访来了解冲绳,在这些人眼里,冲绳与’热闹’、‘自由’和‘快乐’这三个形容词往往是划等号的。当他们因种种压力试图‘逃离’首都圈的时候,这个与抱负很相近的地方便跳入他们的脑海,成为这类‘冲动人群’的最佳选择。”掘井坦言,梦想"欠好画得太大",从天堂掉落到地狱往往只是一瞬间的事。真正迁居之后,许多人会发现租金比想象高、薪水却不足此前的一半,自己的工作能力寻不到用武之地,最终无法适应新生活。

太田肇在2020年12月给日经BizGate网站的撰文中也表示,都市大企业的上班族、地方中小企业的职员与农民之间的薪水有相当大的差距,因此导致生活习惯也大不相同。别的,观念的不同使迁居者与本地住民之间产生隔阂,使前者在迁居后较难融入本地。太田指出,针对此类问题,大概迁居家庭中的一家之主可以在工作中得到缓解,但这些家庭中的家庭主妇及少年儿童又该如何去“强行”融入却不得而知。太田指出,假使没有做美意理准备,田园生活将会比迁居者想象中的更为困难。

“折叠东京”:东京在膨胀,地方在消亡

之所以会有如此之多的日本民众想迁出东京与东京不停扩大,地方城镇却“日渐凋零”的趋势不无关系,而“年轻人前往都市、地方城镇老龄化严重”对于日原来说并不是一个新话题。

东京一极集中格局的形成要追溯到日本经济高度成长之初的上世纪60年代。1962年,东京人口就已突破1000万,之后随着经济泡沫膨胀,首都圈积聚了大量资本和资源。尽管时任首相池田勇人在其时提出需要实现“区域间均衡发展”,但在经济高度成长、工业化发展迅猛的配景下,首都圈的人口不降反升,高度都会化带来的问题接连不停。

20世纪70年代的东京,高楼鳞次栉比光鲜外表之下却是交通拥挤和道路堵塞,尽管日本政府颁布政策,试图促进人口向地方回流,但仍有许多人租住在狭小的住房中,就算思量过搬离,也从未踏出东京周边。1977年,为了分散东京人口,时任首相福田赳夫的内阁提出“定住圈构想”——振兴非都市圈、促进人口移动。

然而,这似乎并未办理问题,尽管20世纪80年代泡沫经济的破灭以及金融危机导致东京一极集中的趋势放缓,但地方人口,尤其是年轻人向首都圈流入的趋势却从未停止,地方城镇竟相继出现劳动力短缺问题。对此,中曾根内阁实施了“多极”、“分散”的发展方针,并提出目标——以2000年为期限,摆脱东京一极化的逆境。不外,事实并未如愿,光是1995年至2000年短短5年间,长居东京的人口就足足增加了29万。

今后,随着2005年《观光营销推广操持》诞生、2006年《观光根本法》实施,2008年日本政府内设观光厅,以及2014年时任首相安倍晋三在第2次改造内阁创建后提出地方创生战略(都道府县、市町村城镇、人、工作创生综合战略),一系列步调接连落地后,日本对地方的创建的投入被推向了顶峰。

“日本创生集会”人口淘汰问题讨论分科会2014年曾发布陈诉告诫称,假使地方人口持续流失,那么到2040年大概会有日本896个市町区村“消失”。迫于严峻形势,其时安倍政府大肆推行地方创生战略,每年向地方自治体投入了超过1千亿日元(约合人民币62亿元)的援助资金,并砸下大笔预算,命令地方城镇招募专家、聘请年轻族群,以增加地方的“魅力值”。

“撒钱 ”的结果如何?日本总务省2018年观察显示,在向偏远城镇迁居约1000名受访者中,仅有不到三分之一的受访民众表示该区域的魅力、对农村的向往是他们迁居偏远城镇的原因。而在被区域本身所吸引的民众中,有多数迁居者选择前往城镇,是为了改变此前的工作、生活方式以及“远离都市喧嚣“。

日本政府因担心少子高龄化等问题试图改变东京一极,却又担心改变后得不偿失,故各项政策在踌躇中反复、止步不前。“东京现有人口淘汰将低落其国际代价,整个日本的代价也随之低落,国家一定不想看到这种情况发生。”关东学院大学地域创生学教授牧瀬稔对此指出,从这个角度来看,东京都和首都圈的集中化还将持续下去。

而日本法政大学经济学部教授小黑一正也在《世界经济评论》月刊上撰文指出,尽管人口密度上升导致生育率下降的因果关系尚未得到科学证实,但这种关联在东京已经愈发明显。少子化的加剧也将带来老龄化的附加问题,东京都去年9月发布的人口统计陈诉显示,该地65岁的老年人口较前一年增加1.7万人,占总人口23.3%,而这一比例已连升3年。

平安夜期待过马路的东京民众。 澎湃新闻记者 王昕然 图(摄于2019年)

东京犹如一块巨大的海绵,持续吸收全日本的人口和财产,而在自身经济体量持续膨胀的同时,危机也正在逼近不堪重负的东京。人口密集的首都圈一旦发生强震、台风、洪水及其次生灾害,届时首都机能若瘫痪,将给日本全国造成不可估量的后果。

据日本广播协会(NHK)报道,日本政府地动观察委员会2014年发布陈诉称,根据对该国历史上8次大地动的研究,未来30年东京发生“直下型地动”的大概性达到70%。(注:在多数会及其周围地下发生的地动被称为都会“直下型地动”。)最坏的情况大概会造成2.3万人遇难,经济损失高达95万亿日元。

实际上,尽管“直下型地动”还不知是否会到来、何时会到来,但此次新冠肺炎疫情已经给首都圈敲响了警钟。2021年1月,日本确诊病例激增,尤其是首都圈的疫情迅速蔓延,连续多日新增病例数占全国的一半,而人口密度过大被视为疫情扩散的主要原因之一。“虽然日本政府一直要求各人避开3密(密闭、密集、密切接触的场所),但这在东京真的很难实现。”木田抱怨道。

不外,危机也可化为转机。《朝日新闻》等多家日媒在疫情期间发表社论,认为应该以新冠疫情为契机进一步推动东京人口向外流动,鼓励企业向外地搬迁,并提倡远程办公常规化,由此形成缓解东京一极集中格局的良性开端。

“新冠疫情结束之后,预计疫情期间迁出的人口中一半都将回流,这一方面是因为东京的就业时机更多,另一方面是有一些人迁居之后大概无法适应地方生活。”太田肇坦言,想通过一场疫情来缓解东京一极集中的格局并不现实。

他增补说,尽管首都圈向城镇的人口迁居很难推进,但是人口向京阪神、名古屋、仙台、福冈等核心都市的流动大概会有进展,因为这些地方具备良好的工作情况与相对完备的“文化基础设施”(孩子的教育情况、娱乐设施、街区的活力等)。

缓解东京一极集中的格局显然不能一蹴而就,地方振兴也还在摸索前行。牧瀬稔认为,假使技术创新可以改善城镇生活的“脆弱性”,那么他相信会有更多人愿意从首都圈向外迁居,但这至少需要10年时间。

当然,都会与都市圈的极化发展并不是日本独有的问题。在韩国,首尔都市圈(包罗首尔特别市、仁川广域市和京畿道)聚集了全国近一半的人口,本地房价一路狂飙升迫使许多年轻人放弃前往首都追梦。在中国,“逃离北上广”的潮流曾不止一次引发关注。

不外此类行为也被许多人视为一种集体“抒情病”。岂论是逃离东京、首尔还是北上广,每个渺小个体的挣扎都是都市发展阵痛的缩影。

(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

来源:

https://www.sohu.com/a/450422018_260616

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

/1

/1

|Archiver|手机版|小黑屋|免责条款|石狮论坛

( 闽ICP备15001810号-1|

|Archiver|手机版|小黑屋|免责条款|石狮论坛

( 闽ICP备15001810号-1|![]() 闽公网安备 35058102000177号 )

闽公网安备 35058102000177号 )